今年も標津町夏のサイエンスフェアにて、方法研の大学1年生たちによる「影絵劇」を上演しました。入学直後の 4 月から準備を進めてきたものです。

「影絵劇」と題していますが、例年通り、影絵のほかに実演劇あり、子どもたちの参加あり、音楽は生演奏という、総合パフォーマンス実習となりました。

自分たちで選んだ絵本(※)を題材として、ストーリーを一部膨らませたり変更したりなど、影絵劇上演向けに独自のアレンジを加えました。

上演の様子です。ビデオからのキャプチャ画像です。

タイトル画面。

いぬの「あっくん」です。

ともだちの、ねこの「あやちゃん」と。

うさぎさん「ねーねーあそぼーよー」

誕生日プレゼントのケーキを作る材料を、子どもたちに会場から探し出してもらいます。

あっくんのおかあさん登場。

朝になります。ピヨピヨ笛、かっこう笛などを使いました。

ケーキを作るシーン。照明で各色に色染めしてみました。

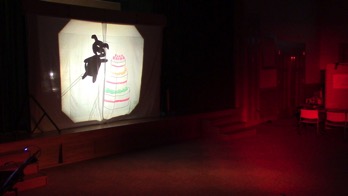

ケーキをもって川を越えようとジャーンプ!

ケーキはどこ?

ケーキを川に落として orz となっているところに、きつねさん登場。

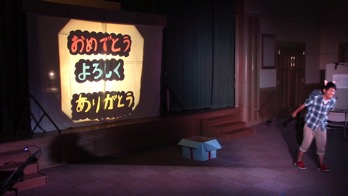

ケーキの代わりに、心のこもった「ことば」をプレゼントしよう。

箱に言葉を詰め込みます。

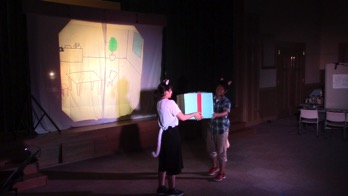

あやちゃんにプレゼントを渡すあっくん。

箱を開けると…

ことばはお空に消えたけど、あやちゃんはよろこんでくれました。

おしまい。

1年生7名全員で終演のごあいさつ。ありがとうございました。

終演後の記念撮影。

———

1年生による影絵劇は 2009 年に始まり 8 回目となります。研究室体制の変化に伴い、今年はいくつものチャレンジがありました。

- 1年生の人数が 7 名となり、最多期(15名くらい)の半分となった

- 7名でひとまとまりの演劇を作り上げるために、さまざまな工夫が必要になりました。以下のことがらの多くはこの「人数」に起因します。

- 全体的に準備負担の軽減をはかった

- 年々先輩方の実績が蓄積し、やることがどんどん増える傾向にありました。人数減を契機に、内容の質はできるだけ落とさずに、シンプルにする工夫をいろいろ導入しました。廃止したり変更したことがらのいくつかは、先輩方も大変だったものがあり、「私たちはあんなに苦労したのに…」と、先輩方にはやや不評?です(^^;;)。

- 「OHP影絵」を導入した

- 数年前に開かれた美術関連のワークショップで紹介された方法を参考に、(昔懐かしい) オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)を導入しました。2009 年の初回が人体の影を使う「仮面影絵」でスタートしたために、いままでは段ボール製の比較的大きな人形を PC プロジェクタとスクリーンの間に垂直に設置する方式でした。この方法は人形操作や制作に多めの人数を必要とします。今回光源を OHP としたため、人形が小さくなり、OHP 上に水平に設置できるようになりました。これで操作担当人数を減らすことが可能になりましたし、無理な姿勢で人形を支える必要もなくなりました。人形制作が机上でできるようになり、保管や運搬の手間も大幅に減りました。そのかわり、PC 画面を背景として使えないため、工夫が必要になりました。OHP自体はもう生産されていない機械なので、継続性にも工夫が必要になるでしょう。

- 2年生以上からも参加可能とした

- 昨年までは「1年生の活動」という性格付けを重視し、基本的に 1 年生だけで作りましたが、今年からは 2 年生以上の先輩たちからも助っ人を募集して参加してもらいました。これは先輩の学生たちの方から提案されたものです。今回は音楽隊に1名、照明操作係に2名の先輩方が参加しました。ちなみに、ワタクシ広重も音楽隊に(1年目影絵では)初参加しました。

- 照明設置を学生の担当から外した

- やや複雑な設置や配線が必要な照明設備について、次の項目にある機器構成変更もあったため、設置作業については学生の担当とせず、基本的に広重が行いました。

- 照明をPC制御とした

- たまたまこのタイミングで、いままで使ってきた照明操作専用卓(DMX)が動かなくなりました。そこでかねてより入手してあった USB-DMX ボックスを投入しました。PC に入れたソフトウェアから照明が制御できます。また、USB 接続の MIDI コントローラによって、画面上だけでなく、実際のスライダーやボタンでも操作できるようにしました。

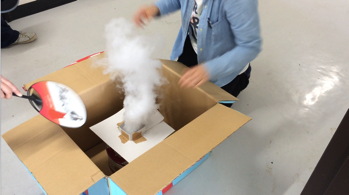

- 「もくもくボックス」に苦戦

- 「箱をあけると煙がもくもくと立ち上がり…」という演出のため、煙をつくることにいろいろチャレンジしました。当初のドライアイスを使う方法はドライアイスの保管や熱湯の取り扱いが困難なため断念し、境先生所有のスモークマシンの煙を利用しました。まだ、完全にイメージ通りにはなりませんでしたが、工夫の余地はありそうです。

- 「背景画」に苦戦

- OHPを使うとなると、いままでのPC画面投影の背景は使えません。広重により液晶ディスプレイの液晶部分だけをとりだして OHP のステージに載せる、という方法も試しましたが、透過率が予想以上に低く、暗すぎて人形影絵の投影ができませんでした。そこで手書きで、となりましたが、よくあるマジック系のペンでは薄すぎます。「ガラス絵の具」なるものも試しましたが、透過させるとあまりきれいな影になりません。最終的にはペン書きと切り絵を組み合わせる方法となりました。これも更なる工夫ができそうです。

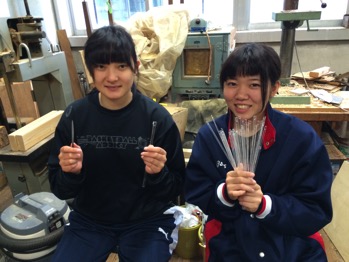

- 人形操作棒に透明 PET 樹脂棒を導入

- 当初一般的な「竹串」を使いましたが、拡大投影されるため「太くて気になる」という意見が出され、工夫が必要になりました。1mm厚の透明 PET 板を細長く切って操作棒としました。竹串よりは目立ちにくくなりました。ただ、切る作業はカッターナイフで少しずつ切り筋をいれる方法なので、なかなか苦戦したようです。

なにはともあれ、終わりました。おつかれさまでした。

(※) パトリック・マクドネル著/谷川俊太郎[訳] : 『おくりものはナンニモナイ』、あすなろ書房 ISBN978-4-7515-2284-4